王馨可:从校学生代表发言到中国人民大学考研第一名 | 见贤思齐NO.100

发布时间:2025-05-12 作者: 访问量: 次

“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

——《论语》

王馨可,女,重庆渝北人,中共党员,2021级农经二班,曾任经济学院文活部部长、经济学院辩论队队长、校辩论队成员,以总分418分总排名第一上岸中国人民大学。

02

荣誉奖项

1、2021-2022学年被评为“校级优秀团员”

2、2021-2022学年被评为“校级优秀团员”

3、2022-2023学年获得校级三好学生

4、2023-2024学年获得校级三好学生标兵

5、2024-2025学年获得校级三好学生

6、2022-2023学年获得校级二等奖学金

7、2023-2024学年获得校级二等奖学金

8、2024-2025学年获得校级二等奖学金

9、2023年获得银行从业人员职业资格考试证书

10、2022-2023作为第一负责人在大学生创新创业训练计划项目获得省级立项

11、2023年获得湖南省电子商务大赛省级三等奖(主要成员)

12、2023年获得湖南农业大学电子商务大赛校级一等奖(主要成员)

13、2023年获得湖南农业大学三创赛校级一等奖(主要成员)

14、2023年获得湖南农业大学三创赛校级最佳创意奖(主要成员)

15、2023年获得湖南农业大学互联网+校级三等奖(主要成员)

16、2023年湖南农业大学校园十佳演讲比赛获得校级三等奖

17、2022年湖南农业大学“党的二十大和我的人生路”讲演比赛校级二等奖

本科篇:在湘农的沃土上生根

本科四年的行囊里,装满了三湘四水的成长与故事。在大学期间通过努力,我连续三年都获得三好学生和奖学金的荣誉,同时在课余时间考取了银行从业人员证书,以及获得过数项校级、省级的奖项。这四年,教会我的,从来不是单向度的成长,而是在理论与实践的螺旋阶梯上,永远向上,永远向下扎根。

01

大一·启航篇:从山城晨雾到湘江星火

仍记得在大一时期,初入校园的那个九月,重庆的辣椒香还萦绕在行李箱褶皱里,看梧桐叶缝隙漏下的光斑在陌生校道上摇晃。第一次住校的夜晚,窗外的蛙鸣声更显空旷,十分不适应。而后在老师和学长学姐的帮助下,我很快融入这里的生活。当我在文活部第一次主持团风大赛演出时,当我作为团支书在团员评议会上接过同学们手写的建议卡时,当我参与辩论队为比赛而磨辩训练到深夜时,这些细碎的温暖逐渐织成经纬,让我在浏阳河畔找到了新的坐标系。

02

大二·深耕篇:把实践种进成长的年轮

大二期间,我逐步深入专业学习,依旧记得在项目申报书第8次修改那夜,我忽然明白学术不仅是冰冷的公式,更是滚烫的民生。带着这样的觉悟,我们团队探究湖南省农业水价改革的农户行为响应情况,最终斩获省级立项。

同时,我还参加了为期两个假期的调研活动,前往我的家乡重庆的乡村进行入户调研,深入了解西南地区的农村现状,握着老人树皮般粗糙的手录入调研数据时,我忽然懂得课堂里"城乡二元结构"的真正重量。连续两个暑假,我们背着问卷穿行在辣椒地与柑橘园之间,把农户叹息声转化为调研报告和调查问卷。离村那日,老乡塞给我的红橘,甜过所有获奖证书的鎏金边框。在重庆山城梯田间蹭到的红土,是真正属于农经人的勋章。

不仅如此,我还积极参与各项文娱活动。在校里各项演讲比赛中取得良好成绩,也作为校辩论队队员与外校同学交流。同时,作为文活部门部长和总领队,带领同学们排练表演,最终完满完成《经院赋》的演出。这些课外活动都丰富我的课余生活。

当然,大学四年生活里,除了学业,我还用脚步丈量过祖国的大好河山,见过新疆牧场的草原,也看过玉龙雪山的日出,在岳阳楼畔吹过晚风,也在滇池边喂过海鸥。我一直相信一句话“身体和灵魂总要有一个在路上”。

0

3

大三·扎根篇·用脚步丈量理论的温度

大学四年最令我难忘的是作为湖南农业大学120周年校庆的学生代表发言的经历。当聚光灯下,我的掌心沁着微汗,作为校庆学生发言人,当我念出“朴诚、奋勉、求实、创新”的校训时,种种回忆涌上心头,调研中田埂间烈日下的汗水、乡里乡亲们褶皱的笑脸、办公室与导师争论的数据模型等等,一切的一切忽然化作湘江潮涌般的回响。同时,坐在台下听完各位院士和专家的谆谆教诲后,让给我深刻明白,“知农爱农”不仅是农业经济学课本上的公式,更是躬身入局的责任——那些扎根村落调研农户的日夜,让我读懂了中国农村的呼吸与心跳,也让我第一次触摸到学术研究背后跳动的时代脉搏。

正是大学四年在湘农的成长和经历,如一粒种子,让我期望能够在未来继续在田野调查中沉淀学术养分,在政策分析中探寻破局之道。所以,我选择继续深造本专业——农经,也立志在未来能够让青春与乡土中国同频共振。

考研篇:暗夜星光与破晓晨露

起初我是打算保研的,但后续经过再三思考,再加上自身对本专业的喜爱,想冲击本专业最顶尖的名校,所以决定考研人大。

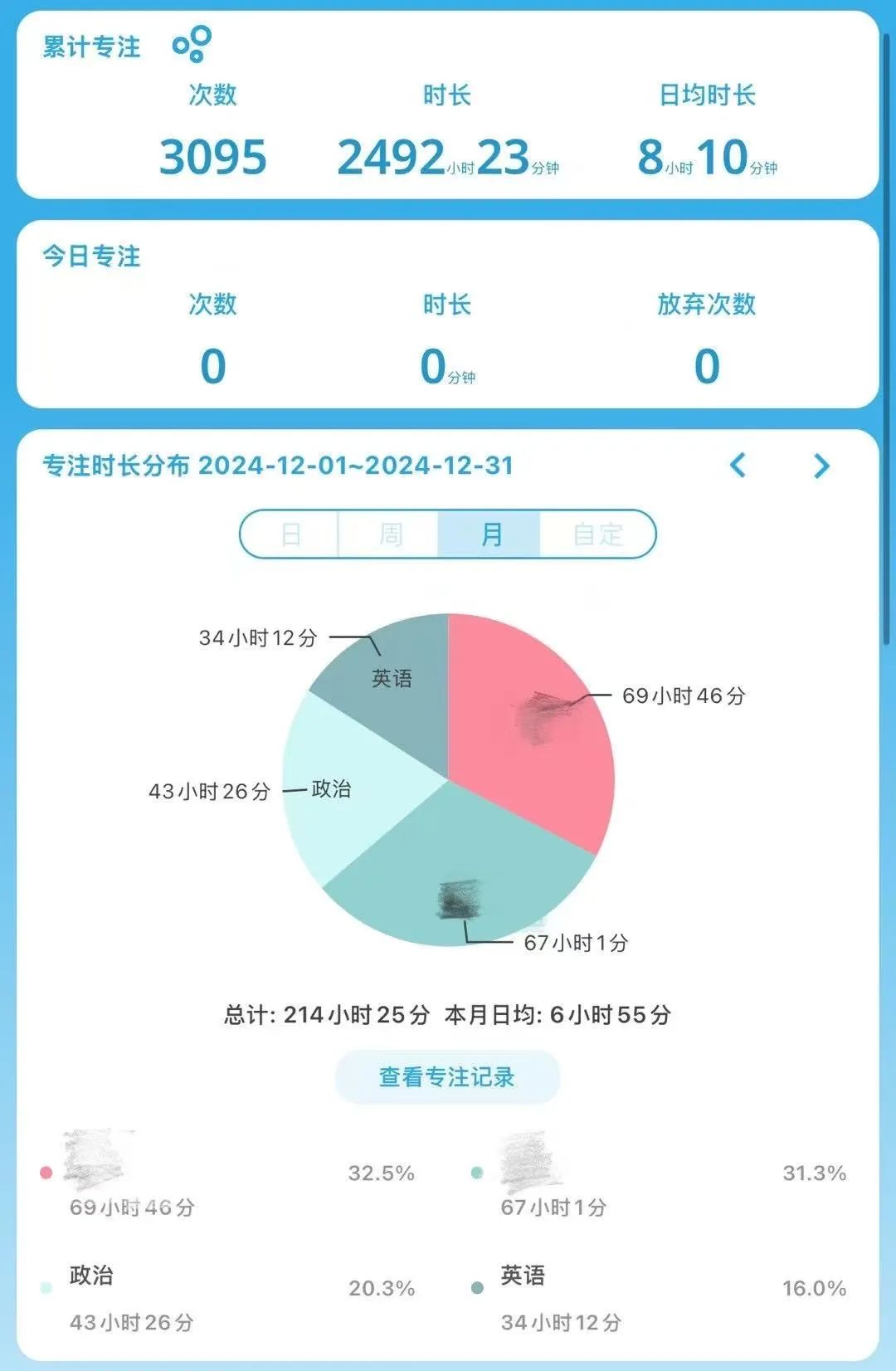

备考人大农发院的三百多个日夜,是蘸着晨露与星辉书写的诗篇。依旧记得当初放弃保研选择考研时的担忧,深知冲击名校的不易,所以在整个备考期间丝毫不敢懈怠。

在备考期间几乎每晚我都是图书馆最后一个离开的人,随着图书馆的灯光落幕,我也就结束了一天的学习。在考研前期,每天除了上学校的课程,其余时间都在图书馆;暑假期间,考研也正式进入强化阶段,每天七点开始学习,一直到晚上十一点,无一天休息,也曾经在无数个夜晚崩溃大哭,焦虑背书进度、担心做题正确率等等;考研后期,我记得每天我都会全真模拟专业课考试,一写就是三个小时,整整模考了50多套试卷。临近考研前两周,我突然感染上急性上呼吸道感染,在医院待了一周,既焦虑又丝毫不敢松懈,左手输液,右手就写题,我告诉自己,熬过黎明前的黑暗,曙光就在前方。12月22日结束考试,放下笔的那一刻其实我就胸有成竹了。

但整个过程我有自己专属的“解压方式”,因为考研的心态也是至关重要的,张弛有度也是成功的关键,所以每周我都会给自己放半天假,我相信只有良好的休息,才能有高效学习。因为自己是个美食爱好者,所以遇到失败和挫折时我会选择吃一顿美食,这能够很好的缓解我的焦虑情绪。我也很感谢备考过程中一直支持我的人,父母、朋友、考研战友、老师还有一些陌生人的善意,如果没有大家的陪伴和鼓励,我也没法熬过一个又一个挫折。

查成绩时418分的总成绩,经济学147分其实我是很意外的,没想到会这么高,最终,取得初试和复试综合总排名第一的好成绩,一切努力都功不唐捐,玉汝于成,“春耕的沉默,终将化作秋收时稻穗垂首的弧度”。

图书馆的楼道间的无处次痛哭,背过不下十遍的专业课书本,看过的无数次日出和星空,这些都是备考期间最难忘的经历,磨砺我的韧性,夯实我的能力。

展望篇:以学术之犁深耕时代

有人问,从浏阳河畔的油菜花海到中关村大街的梧桐树影,变的是风景还是初心?当我站在新的学术起点回望,那些在田间地头被晒褪色的遮阳帽、校庆典礼上被镁光灯照亮的讲稿、考研资料里密密麻麻的批注,都在诉说着同一个答案:真正的农经研究,应当是用脚步丈量土地的年轮,用数据翻译大地的语言。

从湘农到人大,从浏阳河畔到学术高地,变的是视野的广度,不变的是贴近土地的体温。乡村振兴需要既懂麦穗低头的姿态,又需要擅于搭建理论框架的新农人;需要既能听见蛙声蝉鸣,又需要解析政策深意的研究者。

正是大学四年的经历,让我明白乡村振兴的考卷上,既有经济学模型的理性之光,更要有把论文写在垄沟里的滚烫情怀。愿我们都能成为这样的书写者——既做扎根泥土的根须,也做照亮田野的星光。

回望来路,最感激母校赋予我脚踏大地的谦卑与仰望星空的勇气。农业经济学于我,早已不是专业选择,而是生命与时代的双向奔赴。未来,我愿继续做一粒扎根沃土的种子,在理论与实践的交织中生长,让青春绽放在乡村振兴最需要的地方。